高3宗髙君が第66回日本蟻類研究会にて口頭発表を行いました。

TOHO Today高校

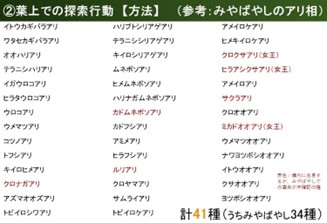

高校三年生の宗髙一織君が8月末に九州大学で行われた第66回日本蟻類研究会にて「草本層におけるヒメムネボソアリの採餌行動と、樹上のアブラムシによる本種の活動への影響」というタイトルで口頭発表を行いました。

宗髙君はこれまで継続的にヒメムネボソアリ及び桐朋みや林におけるアリ相について研究を行い、いくつかの学会で発表してきました。今回の発表で桐朋生活での研究は一区切りということなので、①これまでの研究について ②今回の発表のあらすじ ③研究活動についての感想についてまとめてもらいました。

これまでの研究活動

【中学】入学以来、生物部の活動や個人的に、学校内や家の付近や山でアリを観察

【中3】自由研究で、ヒメムネボソアリの生態に迫ってみた→色々な実験を試したが、活動期や食性についての明確な知見は得られなかった。第55回生物研究の集いで「桐朋みやばやしにおけるアリ相と土事情」で発表→桐朋構内でのアリ相を考察

【高1】ヒメムネボソアリの生態について、再び活動期となった春に実験を行い、メソファウナ(トビムシ)の狩りを確認。第45回土壌動物学会でポスター発表

→アブラムシとヒメムネボソアリの関係を指摘され、草本上や樹上に目を向けて

観察

【高2】ヒメムネボソアリの観察を始めて3年目の春、草本上の餌に目を向けた実験を

行った。これまでのヒメムネボソアリの観察の成果をICE2024(国際昆虫学会)で

ポスター発表

【高3】新たな方法で実験を行い、第66回日本蟻類研究会で発表

今回の発表のあらすじ

【背景】

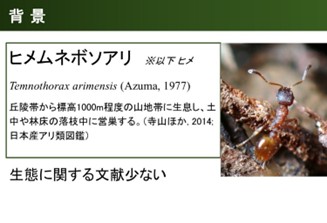

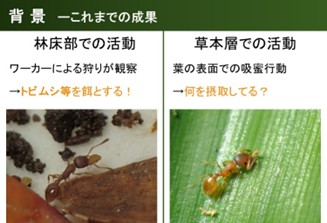

フタフシアリ亜科ムネボソアリ属ヒメムネボソアリ(T. arimensis,以下、ヒメ)は体長2mm程度の小型種で体色は黄色から黄褐色で、頭部は褐色のアリである。北海道、本州、四国の丘陵帯から標高1000m程度の山地帯に生息し、土中や林床の落枝中に営巣する(寺山ほか, 2014; 日本産アリ類図鑑)。本種の生態に関する文献は少ない。筆者はこれまでの研究で、営巣場所である林床部においてヒメがトビムシなどの土壌動物を餌とすること確認した。また、ヒメは林床部だけでなく草本層でも活動し、葉上において吸蜜のような行動が見られたことを報告した。

【目的】

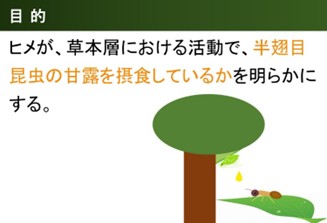

ヒメが葉上で行っていた吸蜜のような行動が何なのかについて、先行研究では同じ属のムネボソアリ(T. congruus)は、葉、枝、石に落ちている半翅目昆虫の甘露を食餌とすると言われている(寺西, 1927)。またKleber & Paulo, 1995では、アリが草本層等に落下した甘露を、ツノゼミを見つける手がかりとしている可能性が示唆されている。これらのことから、本研究では、ヒメが草本層における活動で、半翅目昆虫の甘露を摂食しているかを明らかにすることを目的とした。

この発表では、 ①ヒメが半翅目の甘露を接触するのか ②葉上でヒメがどのように動くのか ③調べている孤立林におけるヒメの活動の季節的変動について報告した。

【方法】

1 樹上の半翅目昆虫の甘露を白紙に採取 → ワーカーのいる葉の上に、甘露が付着した紙を設置

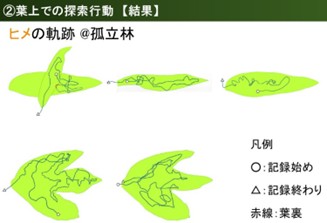

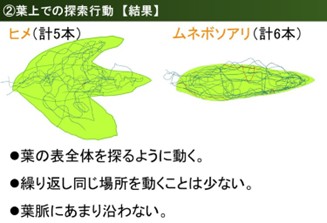

2 葉上で探索行動をしているワーカーの動きを目視で観察 → 歩いた軌跡を紙に記録→ヒメとムネボソアリの

軌跡を比較

3 孤立林Tにおいて、4年間(2021~2025)の目視、シフティングによる観察 → 活動の有無・環境を記録

→ 月ごとの活動率を割り出す(活動率 = 活動日数 ÷ 観察日数)

【結果と考察】

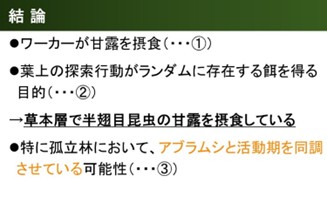

1 葉上のワーカーによる、樹上の半翅目昆虫の甘露の摂食が確認 → 甘露を餌とする。一方で、葉上での活動が、甘露の収集、摂食を目的としているかは不明

2 両種とも、葉上で探索行動をしているワーカーは、葉の全体を探るように巡る傾向(下のスライド)。一直線に動かない、一点に集中しない。行動は葉の表側(=上側)に限られる → 葉の上側に一様に存在しうる餌を探る行動である可能性が高い。

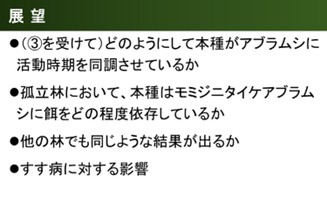

3 春季(4月、5月)と秋季(11月)に活動する傾向。孤立林Tに優先するアブラムシに、モミジニタイケアブラムシが挙げられる。本種は、4月と11月にピークをもつ2山の発生過程をとる(Furuta & Sakamoto, 1984)ことが知られており、上記の傾向は、これと合致する。 → 孤立林Tのヒメがこのアブラムシの甘露を餌としている場合、甘露の量に応じてヒメの活動量を変化させている可能性が考えられる。

3. 研究活動についての感想

正直なところ、僕はヒメムネボソアリに限らず色々なアリを観察しているのもあり、ここまで研究が膨らむなどまず予想していなかった。だが、視点を少し変えた観察によって新しい仮説が考えられたり、論文や学会発表で頂く指摘などで新しい知識を得たりしている内に、気付けば4年も経っていた。現在の気持ちとしては、自分の観察や実験の手法の新たな一歩が踏み出すことができ、さらには研究会にまで持ち込めたという嬉しさと、それによって勉強が疎かになっていたことへの若干の焦りとがある。

アリの生態と時間をかけて向き合うと、たとえ小さなことでも、自分以外の生き物について理解するというのは容易ではないことが分かった。ある生態を獲得するのにアリ達はきっとかなりの時間をかけているだろうし、今も他の生き物との繋がりなどの様々な要素の中で生きている。一つの種の生態を調べることには、そのようなストーリー(格好良く言えば自然史)を紐解いていく、という側面がある。そのため、面白くもあり、また相応の時間と労力が必要となる、ということを今の内から心得られたのは良かったと思う。

また、以前から蟻研の大会には参加していたが、今回の参加と発表を通して、改めて周りのレベルの高さを感じた。研究の手法も着眼点も様々であった。ただ自分にはまだ生物学や研究の腕を磨くのに十分な時間が残っていると思うので、その時間を有意義なものにしていきたい。同時に、純粋な心でこれからもフィールドワークを継続し、アリたちの世界と向き合っていきたい。

今回の日本蟻類研究会参加に際して多大なるお力添えをいただきました桐朋学園同窓会の皆様、生物科であり担任の茂木淳先生、フィールドワークを共にしてきた生物部、そしてこれまで応援して下さった方々に、この場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。

最後に、記録的価値を鑑みて、5年間の観察から得られた桐朋構内のアリ目録を掲載する。